ジェネリック医薬品は、世界でどう見られているのか

ジェネリック医薬品は、特許が切れたブランド薬と同じ有効成分を含み、価格は格安で提供される薬です。日本では「安くて効く」というイメージが定着していますが、世界ではその受け止め方が国によって大きく異なります。医療現場で処方する医師や薬剤師、病院の管理者たちが、ジェネリックをどう考えているのか。その視点を国ごとに見ると、医療システムの本質が見えてきます。

ヨーロッパ:コスト削減のための標準的な選択肢

ドイツ、フランス、イギリスでは、ジェネリック医薬品の処方率が80%以上に達しています。これは単なる「節約策」ではなく、医療制度の基盤になっています。政府が薬価を定期的に引き下げ、薬局でジェネリックへの自動置き換え(サブスティテューション)を推進しているからです。医師は「この薬はジェネリックでも効果は同じ」と患者に説明するのが日常的です。病院の薬剤部門は、ジェネリックの在庫管理に時間を割き、ブランド薬を処方するには特別な理由が必要になるほどです。

ただし、成長は鈍化しています。EU全体のジェネリック市場は年間2~5%の伸びにとどまり、すでに成熟した市場と見なされています。医療提供者たちは、ジェネリックが「選択肢」ではなく「当たり前」になっていると感じています。新しい薬が出てきても、まずはジェネリックを試す。それが標準的な治療アプローチです。

アジア太平洋:医療のインフラとしてのジェネリック

アジア太平洋地域は、世界のジェネリック市場の半分以上を占めています。その中心にいるのがインドです。インドの製薬会社は、世界のジェネリック薬の20%を生産し、アメリカへの供給の40%を担っています。インドの医療提供者は、ジェネリックを「医療のインフラ」と見ています。高齢化と糖尿病、心臓病、がんの増加で、安価な治療薬の需要が急増。ジェネリックがなければ、多くの患者が治療を受けられません。

中国でも同様です。政府がジェネリックの普及を国家戦略として推進し、地方の病院ではブランド薬の処方が制限されています。医師は「この薬はジェネリックで十分」と言い、患者も「安い方がいい」と納得します。市場成長率は年6%以上と、世界で最も速いです。これは、低所得層の人口が多いため、価格が治療の可否を決めるからです。

アメリカ:90%の処方率だが、信頼の揺らぎも

アメリカでは、処方薬の90%がジェネリックです。しかし、その価値は全体の20%にも満たません。なぜか? ブランド薬の価格が異常に高いからです。あるがん治療薬の価格は、ジェネリックの100倍になることもあります。医師は、患者の経済的負担を減らすために、ジェネリックを積極的に勧めます。

しかし、信頼には問題があります。薬の不足や品質問題がたびたび報道され、医療提供者の間で「これは本当に安全か?」という疑念が広がっています。特に、インドや中国からの輸入薬に不安を抱く医師もいます。FDA(米国食品医薬品局)の監視は厳しいですが、製造工場の数が多すぎ、品質管理のばらつきが懸念されます。そのため、一部の医師は、心臓病やてんかんの薬など、治療効果の誤差が致命的になる薬では、敢えてブランド薬を選びます。

日本:価格引き下げとジェネリック推進の矛盾

日本では、2年に1度の薬価引き下げが行われ、ジェネリックの使用を促す政策が進んでいます。しかし、医療提供者の実態は複雑です。病院の薬剤師は「ジェネリックを処方してほしい」と要望しますが、医師の中には「ジェネリックは効きが悪い」という偏見を持つ人もいます。特に高齢者や慢性疾患の患者に対して、ブランド薬を継続処方するケースが少なくありません。

2025年時点で、日本のジェネリック使用率は約80%と高いですが、それは政策によるもので、医師の意識が完全に変わったわけではありません。薬価が下がれば、メーカーは利益を圧縮し、品質を落とす可能性があります。その結果、医師は「このジェネリックは使いたくない」と判断し、ブランド薬を処方する。このループが続いています。

新興国:ジェネリックは選択肢ではなく、唯一の選択肢

ブラジル、トルコ、ロシア、南アフリカなどの新興国では、ジェネリックは「安い薬」ではなく、「なければ生きられない薬」です。政府の医療予算が限られているため、ブランド薬はほとんど使われません。医師は、ジェネリックの有効性を科学的に理解していなくても、患者に「この薬を飲んでください」と言うしかありません。

この地域では、ジェネリックの市場が年7%以上成長しています。なぜなら、医療インフラが整っていないからです。病院の薬棚にブランド薬が並ぶことは稀で、ジェネリックが唯一の選択肢。医療提供者は、ジェネリックの品質を疑いながらも、患者の命を守るために使うしかありません。この現実は、先進国では想像しづらい現実です。

専門ジェネリックの台頭:注射薬や吸入剤への広がり

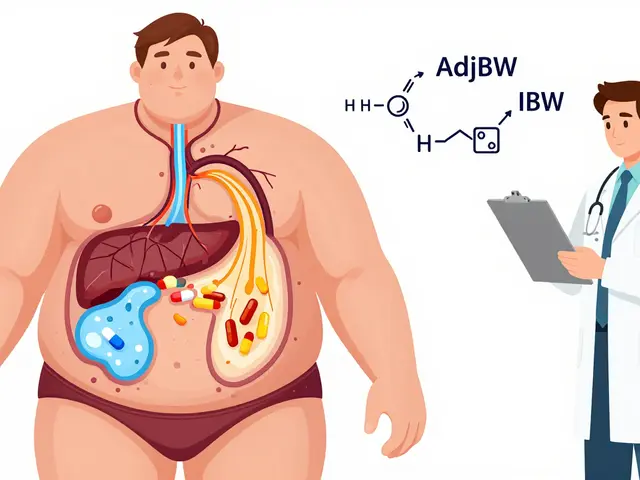

ジェネリックは、昔のように「錠剤」だけの時代ではありません。2025年時点で、注射薬、吸入剤、外用薬などの「専門ジェネリック」市場は765億ドル規模。2033年には1859億ドルにまで膨らむと予測されています。

がん治療の化学療法薬や、喘息の吸入薬、糖尿病のインスリン製剤など、複雑な製造プロセスを要する薬でも、ジェネリックが登場しています。病院の薬剤部門は、これらの薬を在庫に加えることで、年間数百万ドルのコスト削減を実現しています。医師は、「この注射薬はジェネリックでも効果が同じ」と、以前より自信を持って処方するようになっています。

特に、入院患者の多くがこれらの薬を必要としているため、病院の薬剤管理は、ジェネリックの導入に積極的です。専門ジェネリックの普及は、ジェネリックのイメージを「安くて弱い薬」から、「信頼できる標準治療」へと変えています。

未来のトレンド:特許切れの波とバイオシミラー

2025年から2030年にかけて、年間2170億~2360億ドルの売上を生んでいたブランド薬が特許切れを迎えます。その中には、がんや免疫疾患の高価な薬、例えば「ウステキヌマブ」や「ベドリズマブ」が含まれます。これらの薬のジェネリック版(バイオシミラー)が登場すれば、2029年までに250億ドルの市場が生まれる可能性があります。

医療提供者は、この波を「医療の民主化」と見ています。これまで高すぎて手が届かなかった治療が、ジェネリックで普通の患者にも可能になる。アメリカでは、保険会社がバイオシミラーの使用を強制し始めています。日本でも、厚生労働省がバイオシミラーの導入を加速させる方針を示しています。

今後、ジェネリックは「安さ」だけの存在ではなく、医療の質とアクセスの平等を実現するための「技術的・経済的手段」として、世界中で評価されるようになります。

ジェネリック医薬品への国際的な見方の違い

ジェネリック医薬品に対する医療提供者の見方は、国の経済力、医療制度、文化によってまったく異なります。

- ヨーロッパ:コスト削減のための「標準的な選択肢」

- アジア太平洋:医療の「インフラ」、なければ生きられない

- アメリカ:処方率は90%だが、品質への不安が残る

- 日本:政策で普及したが、医師の意識は追いついていない

- 新興国:選択肢ではなく、唯一の選択肢

どの国でも共通しているのは、ジェネリックが「安さ」ではなく、「持続可能な医療」の鍵であるという認識です。今後、ジェネリックの品質管理、供給安定性、医師の教育が、世界の医療の未来を左右します。

ジェネリック医薬品は本当に安全ですか?

はい、ジェネリック医薬品は、ブランド薬と同じ有効成分、同じ用量、同じ効果を持つことが法律で定められています。アメリカのFDAや日本の厚生労働省、EUのEMAなど、世界の主要な規制機関は、ジェネリックがブランド薬と同等の品質と効果を持つことを確認してから承認します。ただし、製造工場の品質管理が不十分な場合、問題が起きることもあります。そのため、信頼できるメーカーの製品を選ぶことが重要です。

なぜアメリカではジェネリックの価格が高めなのですか?

アメリカでは、薬の価格が市場原理で決まります。ジェネリックメーカーが複数参入すれば価格は下がりますが、競合が少ない薬では、価格が下がらないことがあります。また、製造コストが安い国から輸入しても、流通コストや保険会社の手数料が加算され、最終的な価格が高くなるケースがあります。さらに、一部のメーカーが市場を独占して価格を維持する「カルテル」のような行動も問題視されています。

日本でジェネリックが普及しない理由は?

日本では、医師の意識がまだブランド薬に偏っています。患者も「ブランド薬の方が効く」と思い込んでいます。また、薬価引き下げが2年に1度しか行われないため、メーカーの利益が圧迫され、品質を落とすリスクがあります。その結果、医師が「このジェネリックは使いたくない」と判断するケースが増えています。政策は進んでいるが、現場の文化が追いついていないのが現状です。

ジェネリックとバイオシミラーの違いは?

ジェネリックは、化学的に合成された薬のコピーです。一方、バイオシミラーは、生体由来の複雑な薬(たとえば、がん治療薬や免疫抑制剤)のコピーです。バイオシミラーは、分子構造が非常に複雑で、完全に同じには作れません。そのため、製造プロセスや試験が厳しく、価格も高めです。しかし、効果と安全性はブランド薬と同等と認められています。

ジェネリック医薬品の将来はどうなる?

将来、ジェネリックは「安さ」ではなく、「医療のアクセスの平等」を実現するためのツールとして、ますます重要になります。高齢化と慢性疾患の増加で、世界中で医療費が膨らんでいます。ジェネリックがなければ、多くの患者が治療を受けられません。特に、注射薬や吸入剤などの専門ジェネリックの成長が加速し、病院の治療の標準化が進みます。今後10年で、ジェネリックは医療の中心に据えられるでしょう。

コメント

Maxima Matsuda

24 11月 2025日本でジェネリックが普及しないって、結局は『ブランド=信頼』って思い込みの問題だよね。でもそれ、おばあちゃんが『薬は赤いカプセルじゃないと効かない』って言うのと一緒で、文化の問題かも。

kazunori nakajima

25 11月 2025アメリカのジェネリック、価格高めってマジで笑うわ。製造はインドなのに、流通コストで10倍になってるって、資本主義の末路やんけ😭

Daisuke Suga

25 11月 2025ジェネリックの話、まるで医療の階級制度だな。ヨーロッパは『みんな平等に安くて効く薬を』、アメリカは『金持ちはブランド、貧乏人はリスクを背負え』、日本は『医者は知ってるけど口に出せない』、新興国は『生きるか死ぬかの選択』。これ、薬じゃなくて、人間の価値観の鏡だよ。ジェネリックは薬じゃない、社会の在り方そのもの。

門間 優太

26 11月 2025専門ジェネリックの成長は、正直期待してた。インスリンや吸入薬が安くなれば、喘息の子供たちの生活が劇的に変わる。医療は、誰かの利益ではなく、誰かの命を守るためにあるはず。

利音 西村

26 11月 2025ああああああああ!!!日本でジェネリックが広がらないの、医師の『私、ちゃんとブランド薬処方してますよ』アピールだよね!!!マジでうんざり!!!!!!!

TAKAKO MINETOMA

27 11月 2025ジェネリックの品質問題、実は製造工場のGMP認証のグレード差が大きいんだよ。インドの工場でも、FDA認定のところとそうでないところが混在してる。だから『インド製=危険』じゃなくて、『どのメーカーのどの工場か』を見ないとダメ。医師が『ジェネリックは不安』って言うのは、ちゃんと情報を持ってないから。

kazunari kayahara

27 11月 2025バイオシミラーって、化学薬と違って分子構造が複雑だから、完全コピーは無理。でも効果は同等って証明されてる。日本で『バイオシミラーは怖い』って言う人は、化学の授業をサボった人だね。

優也 坂本

29 11月 2025この記事、まるで『ジェネリックは神』って宗教の布教文だな。FDAもEMAも、実は『承認した後も監視は手薄』だよ。インドの工場で、製造ラインの温度管理がずれてるのを、アメリカの検査官が見逃してるって、去年のFDAレポートに書いてあったぞ。『安さ』が『危険』に変わる瞬間、気づかないでしょ?

JUNKO SURUGA

30 11月 2025私は去年、ジェネリックの高血圧薬に切り替えたけど、全く問題なかった。むしろ、副作用が減った。医師の偏見より、自分の体の反応を信じたほうがいいと思う。

Ryota Yamakami

1 12月 2025新興国の話、胸が締め付けられる。ジェネリックが唯一の選択肢って、それは『医療の権利』が奪われてるってことだよね。誰もが平等に治療を受ける権利があるのに、お金がないから死ぬしかない。この現実、日本で暮らす私たちには想像できないけど、忘れてはいけない。

yuki y

2 12月 2025ジェネリックって本当に安全なの???って思ってたけど、この記事読んでちょっと安心したかも

Hideki Kamiya

4 12月 2025ジェネリックの製造、実は中国の軍事工場でやってるって噂あるんだよ???FDAの検査も、中国の官僚が手配してるって話。これ、ワクチンの時と一緒で、『安全』って言葉が全部嘘だと思ってる。😱

Keiko Suzuki

4 12月 2025ジェネリックの普及は、医療の持続可能性を確保する上で不可欠です。特に高齢化社会において、薬価の抑制は単なる経済的選択ではなく、社会的義務です。医療従事者として、患者の安全と経済的負担のバランスを常に考えなければなりません。

花田 一樹

5 12月 2025アメリカの90%って、実は保険会社がジェネリック強制してるだけ。医師が『これでいい』って思ってるわけじゃない。日本も同じ道を歩んでる。でも、患者の信頼は、薬の値段じゃなくて、医師の目で決まる。

EFFENDI MOHD YUSNI

5 12月 2025バイオシミラーの承認プロセスは、製薬企業のロビー活動によって操作されている。国際的な製薬カルテルが、ジェネリック市場を支配し、新興国の医療を破壊している。これは、『医療の民主化』ではなく、『医療の植民地化』である。