NTI薬とは、治療効果と毒性の間の幅が非常に狭い薬のことです。わずかに用量が変わっただけで、効かなくなるか、重い副作用が出る可能性があります。このため、同じ有効成分でも、製造元が変わると体に与える影響が異なることがあると医療現場では懸念されています。特に、てんかんや移植、甲状腺疾患、心不全の治療で使われる薬がこのカテゴリーにあたります。

NTI薬とは?具体的な例とそのリスク

NTI(Narrow Therapeutic Index)薬の代表的な例には、ワルファリン(クーマディン)、レボチロキシン(シンソイド)、カルバマゼピン(テグレトール)、ジゴキシン(ラノキシン)、リチウム(リソビッド)、フェニトイン(ディラントイン)、タクロリムス(プログラフ)があります。これらの薬は、血中濃度が少しでも上下すると、治療効果が失われたり、重篤な中毒症状を引き起こしたりする可能性があります。

たとえば、ワルファリンは血液を固まりにくくする薬で、INR値が2~3の範囲に保たれないと、血栓ができたままになったり、逆に出血しすぎたりします。リチウムは双極性障害の治療に使われますが、血中濃度が少し高くなると、手の震え、吐き気、意識障害が起こります。タクロリムスは臓器移植後の拒絶反応を防ぐ薬で、濃度が低ければ拒絶反応が起き、高ければ腎機能が損なわれます。

これらの薬の治療指数(毒性量÷有効量)は、だいたい2~4と非常に狭いです。つまり、薬の効き目と危険な副作用の間の余裕がほとんどないのです。だからこそ、同じ成分でも、製造元が変わると、体の反応が変わる可能性があると医師や薬剤師は警戒しています。

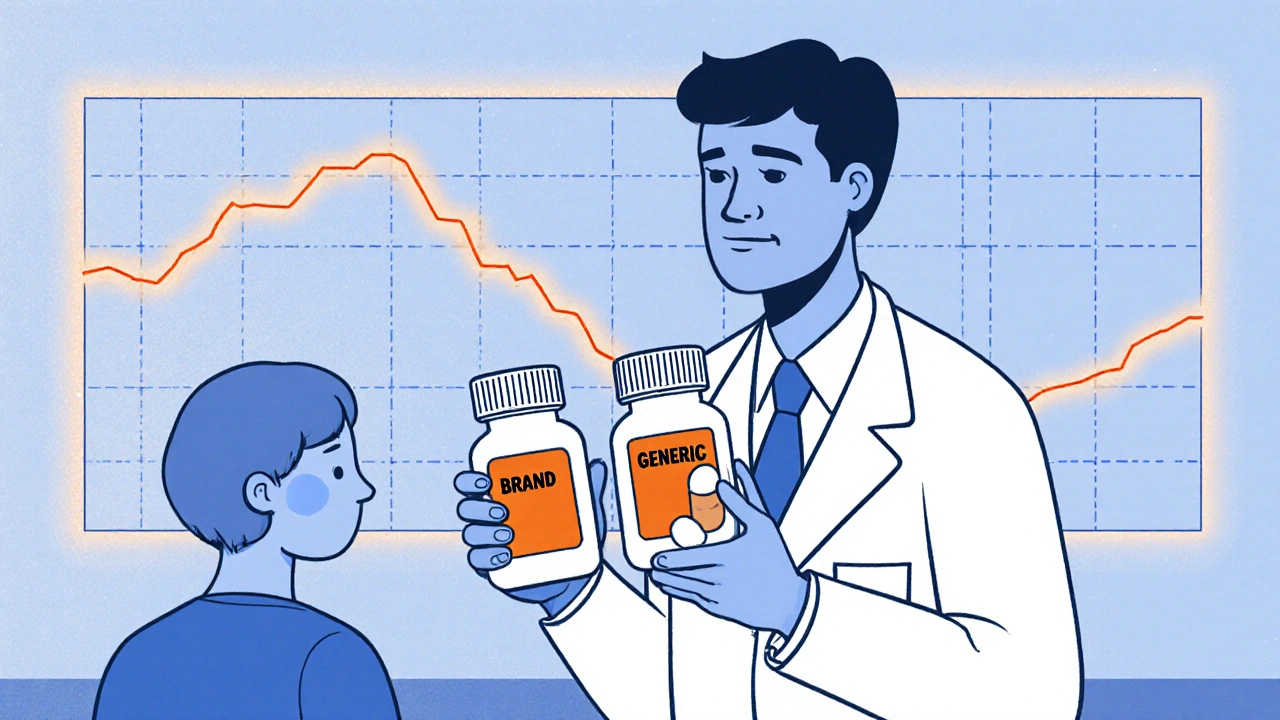

ジェネリック薬の品質:FDAの厳しい基準

アメリカ食品医薬品局(FDA)は、NTI薬のジェネリックについて、通常の薬よりも厳しい品質管理を課しています。通常のジェネリック薬は、有効成分の量が原研薬の90~110%であれば許可されますが、NTI薬の場合は95~105%という狭い範囲に制限されています。

また、血中濃度の変化を示す「AUC」と「Cmax」のバイオエキバイエンス(生体内での効き目)の許容範囲も、通常の80~125%から、一部では90~111%まで引き締められています。FDAの2022年のデータによると、NTI薬のジェネリックと原研薬の平均差は、AUCで3.47%、Cmaxで4.29%と、ほぼ同等です。

しかし、この数値は「平均」の話です。個々の患者の体質や吸収能力によって、同じ薬でも反応が大きく変わる可能性があります。たとえば、タクロリムスのジェネリック製品を比較した研究では、あるメーカーの製品は有効成分が93%、別のメーカーは110%と、最大17%の差が出たケースもありました。統計的には「有意差なし」でも、患者一人ひとりにとっては大きな差になることがあります。

ジェネリック切り替えで起こる実際の問題

2019年の調査では、薬剤師の63%が、NTI薬のジェネリックを切り替えた後に、患者や医師から「効き目が変わった」「調子が悪くなった」という苦情を受けたと答えています。特に、てんかんの薬(カルバマゼピン、フェニトイン)や甲状腺ホルモン(レボチロキシン)で、このような報告が多いです。

実際の症例では、ある患者がレボチロキシンのジェネリックを別のメーカーに切り替えた後、TSH値が安定していたのに、数週間後に急に疲れや体重増加、うつ状態が現れたケースがあります。再検査でTSH値は元に戻っていたものの、患者は「以前の薬とは違う」と強く感じていました。医師は「薬の切り替えが原因かもしれない」と疑い、再び原研薬に戻したところ、症状はすぐに改善しました。

移植患者では、タクロリムスのジェネリックを切り替えた後、拒絶反応の頻度が高まったという報告もあります。ある研究では、GengrafとNeoralという同じ成分の異なる製剤を切り替えた患者で、急性拒絶反応の発生率が15.3%上昇したと報告されています。これは、製剤の形(カプセル、錠剤、溶液)や添加物の違いが、薬の吸収に影響を与える可能性を示しています。

薬剤師と医師の対応:どこまで切り替えを許す?

日本では、ジェネリック薬の切り替えは薬剤師の裁量で行われることが多いですが、アメリカでは27の州でNTI薬の自動切り替えを法律で制限しています。特に、てんかんの薬では、アメリカ神経学会が「自動切り替えを避けるべき」と明確に勧告しています。

一方で、FDAは「ジェネリックは原研薬と同等である」と繰り返し主張しています。2021年のレボチロキシンの実地調査では、98.7%の患者が切り替え後もTSH値が安定していたと報告されています。このデータは、多くの患者にとっては問題がないことを示しています。

しかし、問題は「大多数」ではなく、「少数でも影響を受ける人」がいることです。医療現場では、以下のような判断が一般的です:

- 初回処方では、原研薬を使う(特にてんかん、移植、心不全の患者)

- すでに安定している患者は、なるべく同じメーカーのジェネリックを使い続ける

- 切り替えが必要な場合は、医師と患者の同意を得て、血中濃度を確認しながら行う

- 切り替え後は、1~2週間以内に再検査(TSH、INR、血中濃度など)を必ず行う

薬剤師の多くは、NTI薬のジェネリックを「安全で効果的」と認識していますが、同時に「切り替えは慎重に」という立場を取っています。710人の薬剤師を対象にした調査では、82%が「初回処方ではジェネリックを推奨する」と答えていましたが、87%が「切り替えによる不安を感じる」とも答えています。

患者が自分でできること:切り替え前に確認すべき5つのこと

NTI薬を使っている患者は、自分でできる対策があります。次の5つを確認しましょう:

- 薬の名前とメーカーを記録する:薬のパッケージに書かれているメーカー名をスマホで写真に撮るか、メモしておきます。

- 切り替えを知らされたら、すぐに医師に相談する:「この薬、メーカーが変わったけど大丈夫?」と聞いてください。

- 切り替え後は、体の変化に注意する:眠気、めまい、手の震え、疲れ、食欲の変化、気分の落ち込みなど、以前と違う症状が出たらすぐに医療機関に連絡します。

- 定期検査を絶対に欠かさない:TSH、INR、血中濃度などの検査は、薬の効き目を数値で確認する唯一の方法です。

- 同じメーカーの薬を継続したい場合は、薬局に伝える:「このメーカーの薬しか使いたくない」と言ってください。薬局はそれを尊重して、在庫がある限り同じものを出してくれます。

今後の課題:個々の差と科学の限界

NTI薬のジェネリック切り替え問題は、単なる「薬の品質」の問題ではありません。人間の体は、同じ薬でも反応が違うという「個性」の問題です。科学は「平均」を測ることはできますが、「一人ひとりの反応」を完全に予測することはできません。

FDAの基準は、統計的に安全だと判断できるレベルで設定されています。しかし、患者の「感じ方」や「体の変化」は、数値では表せません。だからこそ、医師と薬剤師は「安全」と「安心」の両方を考慮しなければなりません。

今後は、薬の切り替え時に、個人の遺伝子情報や吸収能力を考慮した「パーソナライズド医療」の導入が進むと予想されます。しかし、その技術が広く普及するまでは、現時点では「切り替えは慎重に」「同じメーカーを継続する」「検査を欠かさない」が、最も確実な対策です。

まとめ:NTI薬のジェネリック切り替え、どう対応する?

NTI薬のジェネリックは、FDAの基準を満たしていれば、多くの患者にとって安全で効果的です。しかし、その「多くの患者」の中に、切り替えで体調を崩す「少数の患者」がいることは、現実です。

だからこそ、以下の3つを心に留めておいてください:

- NTI薬は、普通の薬とは違う。小さな変化が大きな影響を及ぼす。

- ジェネリックは「同じ成分」でも、メーカーによって体の反応が変わる可能性がある。

- 切り替えの前に、医師と話し合い、検査で確認する。それが一番の安全策。

薬は、あなたを守るための道具です。だからこそ、切り替えの判断は、あなたの体と、あなたの医療チームとで、丁寧に決めてください。

コメント

Midori Kokoa

20 11月 2025NTI薬のジェネリック切り替え、本当に怖い。TSH値は正常でも、体が『違う』って言うのは、数値じゃ測れないんだよね。

Taisho Koganezawa

21 11月 2025この問題、根本は「医学が人間を単なるデータの集合体と見なしてる」ことだよ。FDAの95~105%って、統計の都合で作った枠。でも、人間の体はアルゴリズムじゃない。タクロリムスの17%差が、移植患者の命を左右するってのに、なぜ「平均でOK」で済まされるのか?

科学は「可能性」を測れるけど、「個性」は測れない。薬の効き目が変わったって訴える患者を「気のせい」って片付ける医師が多すぎる。それは、医療の傲慢だ。

パーソナライズド医療が進まないのは、利益構造がそれを阻んでいるから。ジェネリックは安い。企業は売上を上げたい。患者の「感じ方」は、経営陣のKPIには載らない。

俺は、NTI薬は初回から原研しか使わせないべきだと思う。切り替えは、医師が責任を取れる状況でしか許してはいけない。薬剤師の裁量で替えるなんて、危険極まりない。

日本は、アメリカみたいに法律で制限すべきだ。てんかんの子供に、メーカー違いの薬を渡すなんて、親が泣くのは当然だ。

Shiho Naganuma

22 11月 2025日本のジェネリックはクソ。アメリカのFDAはちゃんとしてるのに、日本は適当すぎる。原研薬は外国の製薬会社の利益を守るためのものだと思ってる?

国産のジェネリックは安くて、日本を守るための選択だ。でも、NTI薬は別だ。外国の薬は信用できない。原研はアメリカ製か?それなら、日本製の原研をちゃんと作れよ!

医者は金のためだ。患者の命より、薬局の利益が大事。これ、国が介入しないとダメだ。

Ryo Enai

23 11月 2025ジェネリック切り替え=実験

FDAも医者も全部コントロールされてる

血中濃度の数値は嘘

薬の添加物にマイクロチップ入ってる説ある

スマホで撮った薬のパッケージ、クラウドに送られてるって知ってる?

お前らのTSH値、全部監視されてるんだよ😅

依充 田邊

24 11月 2025ああ、もう。NTI薬のジェネリック切り替えで「体が違う」って言う患者に、医者が「数値は正常ですよ」って言うシーン、毎回笑える。

まるで、恋人に「あなた、昔と違う」って言ったら、「でも、あなたの体重は前と一緒だよ」って返されるみたいなもん。

体が泣いてるのに、数値だけを見て「お前は大丈夫」って言う医療機関って、まさに「感情の殺人者」だよね。

ジェネリックメーカーの社長、今夜も高級ワイン飲んでるんだろうな。患者の不眠とめまいは、彼のボーナスの足かきだ。

「安心」って、数値じゃなくて、心の奥で「これでいいんだ」って思えることなんだよ。

だから、薬のメーカー名をスマホで撮るって、実は最高の抗議なんだよ。それは、あなたが「自分を信じてる」証拠。

数値が正しくても、あなたが「違う」って感じてるなら、それは真実。

医者は「科学」を盾に、あなたの感覚を殺そうとしてる。

でも、あなたがそれを「違う」と叫び続ける限り、科学は、いつかあなたを追いかけに来る。

だから、次に薬が変わったら、薬局に「これ、前のと違う?」って、笑顔で聞いてね。

その笑顔が、未来の医療を変えるんだよ。